サロメは1世紀頃に古代パレスチナで生まれた女性で、「ユダヤ古代史」や新約聖書の「福音書」にその存在が書かれています。父はユダヤの王子ヘロデ・ピリッポス、母は王の孫のヘロディア。

ある日、サロメと母ヘロディアは義父の異母兄弟であるアンティパスの宴へ招かれました。屋敷の牢屋には洗礼者ヨハネがいました。ヘロディアとアンティパスが不倫関係であり、結婚をしようとしていることを糾弾したのが、捕まった原因です。祝宴は楽しげに催され、サロメはそこで極上の舞を踊ります。一説には服を一枚ずつ脱いでいくセクシーな踊りとも言われていますが、その踊りは定かではありません。妖艶な舞に大喜びしたアンティパスは「お前の望むものを褒美に取らせよう」と言います。サロメは間髪入れず「ヨハネの首を」と答えます。

結婚を非難したヨハネを母アンティパスは強く憎んでおり、娘にそう言うよう仕向けたからです。アンティパスは祝宴の場だったので困りましたが、誓った手前、約束を破る訳にはいきませんでしたので、衛兵にヨハネの首を斬ってくるよう命じました。衛兵は牢屋へ行ってヨハネの首を斬り、盆に載せてサロメに渡しました。

聖人の首を報酬として願ったサロメは悪女(ファム・ファタール)として中世から近代まで、多くの画家に描かれました。盆を持った姿は共通しますが、首に対する反応は様々で、喜んでいる姿もあれば顔をそむけている姿もあります。

母の陰謀によって悪女にされてしまったサロメの姿を紹介します。一部閲覧注意です。

「グイド・レーニ作 17世紀」

自信に満ちた様子でヨハネの髪を掴むサロメ。

悪女ぶりがにじみ出ています。

「ティツィアーノ・ヴェチェッリオ作 16世紀」

伏し目がちでためらうように首を見ていますが、口元は少し微笑んで

いるようにみえます。清楚に見えてあくどい女性な感じ。

「カレル・ファブリティウス作 17世紀」

けばけばしい飾りで、傲慢なクレーマーのように見えるサロメ。

衛兵がみすぼらしく、情けなく見えます。

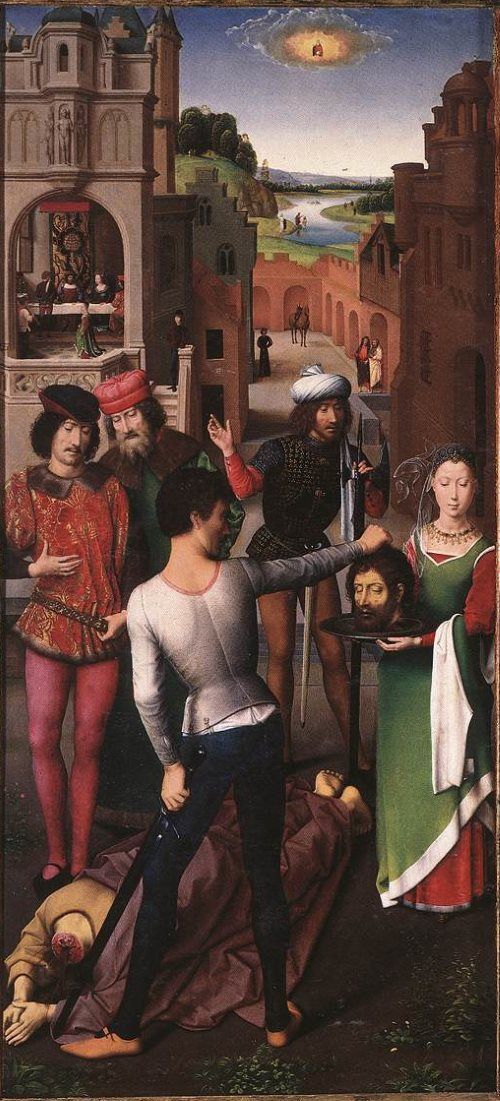

「ハンス・メムリンク作 15世紀」

異時同図法で描かれた作品。左の建物でサロメ達が祝宴をし、

手前で斬首しています。切り口がリアルです。

→ メムリンクの絵画をもっと見たい方はこちら

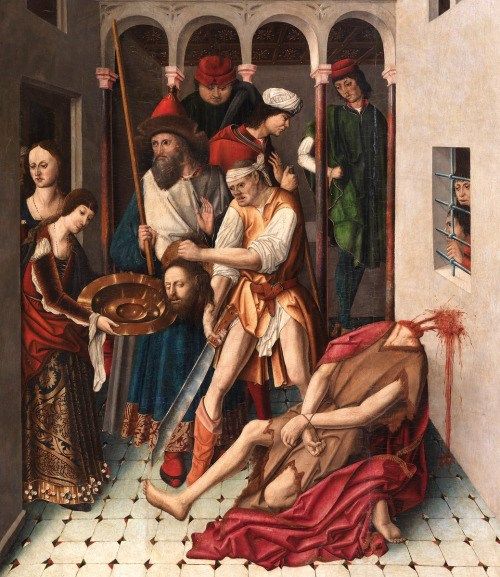

「Fernando Gallego作 15世紀」

閲覧注意状態なヨハネ。首を嬉々として受け取ろうとしているのは、

サロメなのか、母なのか・・・。

「モラッツィオーネ作 16世紀」

この首なぁに?といった感じのサロメ。純朴さが出ておりますが、

生首の生々しさ感は半端ありません。

「ベルナルディーノ・ルイーニ作 16世紀」

ダヴィンチちっくなヨハネに、目を背けて微笑むサロメ。

ミステリアス風のようですが、「興味ないわ」と言った感じに見えます。

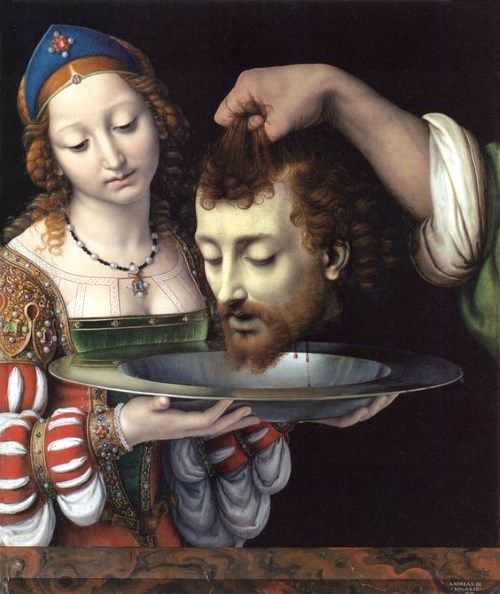

「アンドレア・ソラーリ作 16世紀」

ダヴィンチちっくなサロメに、禿げそうなヨハネ。

何を考えているか分からないミステリアス感出てます。

「アンドレア・ソラーリ作 1516-17年」

髪を掴んだ男の手だけを描いて、ヨハネの首を中心にし、それに

反応するサロメを描く。この構図の絵画が流行ったんでしょうかね。

「ギュスターヴ・モロー作 19世紀」

サロメといったらモローは外せません。彼は何枚も描いています。

空中浮遊した斬新なヨハネは象徴主義ならでは。

昔から女性は誕生と死を司る者として、崇拝と排斥を繰り返してきました。女性は男性にはない秘密性、幻想性を持ち、可憐な表情の裏にどす黒い闇を覗かせると考えられ、男性を虜にしてきました。サロメは女性の複雑さを顕現した存在のように思えます。そのイメージを画家がエスカレートさせ、妖艶で男を平気で殺すような悪女サロメを生み出してしまったのではないでしょうか。

→ 男を騙して殺す勇敢な女性ユディトの絵画を見たい方はこちら

【 コメント 】

>> JK様へ

生首の方より下の切り口がグロテスクですよね。

夢に出てこないように…^^;

間違いは気にしないでください~。

スミマセン

何かの間違いで同じのを2つ書いてしまいました。

これ見たら眠気ぶっ飛んだ。

切り口リアル((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル

>> アンデレ パネェー!様へ

こんばんは^^

美術の世界は奥深いですよね。

綺麗な風景画や肖像画、静物画は美術で、そして血がしたたる生首を抱く美女も美術…(!?)

知るのは楽しいですが、物語や時代や技法など、知識が大洪水で溺れてよく忘れちゃいます…^^;

なかなか難しいです。

拍手&応援ありがとうございます!

とっても励みになります^^

のんびり更新していきますので、これからもよろしくお願いします♪

たまたま見つけたこの記事、私の知らないことが沢山あって私自分の知識の少なさに呆然としています。

このシリーズ(?)大好きです!

新しい記事が楽しみです🎵

沢山拍手しました。

応援しています❗

>> 美術を愛する人様へ

ユディトの記事の方に返信いたしました。お手数ですが、そちらをご覧ください。

何でビアズレーが居ないんですか~~?!

>> 季節風様へ

こんばんは^^

そうですよね。サロメ=悪女というイメージが定着していますが、本当の黒幕は母親。母に同意して行ったのか、不本意ながらも行ったのかは、サロメに本心を聞いてみなければ分かりませんね…。

画家はそんな彼女の心情を考え、傲慢や葛藤、哀しみなどを浮かべる様々なサロメを描いたのかもしれません。

ハンス・メムリンクの作品は異時同図法になっており、画面に異なる時間帯が描かれています。

奥で祝宴しているのも、手前で生首を持っているのもサロメなのです。

よく見ると、生首を持つサロメが着る緑の衣服を、奥の女性が着ている事が分かります。

サロメは母に逆らえなかったんでしょう。汚名はサロメの母が着るべきです。「ハンス・メムリンク作 15世紀」では首を受け取っているのは女官か何かで当のサロメは祝宴中と言うのが凄い。「Andrea Solari 作 1516-17年」のサロメだけはなんだか辛そうな表情です。本当は優しい少女だったのではないでしょうか。

>> 美術を愛する人様へ

こんばんは^^

母ヘロディアとアンティパスは不倫関係にあったのだから、母が踊っても良かったような気がしますよね。

自分よりも若い子の踊りの方が良いと判断して、不倫相手に我が娘のセクシーな踊りを見せているなら、ヘロディアは本当に恐ろしい女性です…^^;

はっ、そう言われるとバニーガールにしか見えなくなってきました(笑)

現代よりも露出度はなく網タイツではないものの、まさに男性の心を罠にかける姿の前身!

実は長い歴史を持っていたのですね…。←ぇ

サロメのお話は知っているつもりでしたが、まさか母親に言わされたとは知りませんでした!!

オカン…娘をダシに使うなや(;´д`)

ムカついたんなら自分で手を下せよ!!

「カレル・ファブリティウス作 17世紀」

のサロメの頭の飾りがウサ耳に見えて、かつドレスが黒いし襟が白いので、もうバニーガールにしか見えない…(笑)

夜の街で男を翻弄する女性像は、既に17世紀に確立していたのですね!!(笑)

>> 美術かぶれ様へ

こんばんは^^

このブログがお役に立てたようで良かったです。

カラヴァッジョの影響力は物凄いものがありますよね。

絵画を見ると、官能傾向のものはあれども、聖書の主題のものは荘厳的な美しさを感じます。

乱暴者で殺人まで犯し、38歳の若さで夭逝した人物とは個人的にはあまり思えないです。

(ユディトの作品はかなりリアルな殺人現場ですが…^^;)

ありがとうございます。

カラヴァッジョによる同主題の絵に皆さまがどう反応されているか知りたくてこちらに行き当たりました。知らない絵もあり、ラッキーでした。

>> ヨハネと聞くとこれしか出てこない不届きもの^^;様へ

こんばんは。

巡回ありがとうございます^^#

ヨハネ=生首という認識で間違いはないと思いますよ←不届きものw

調べてみましたが、よく似ていますね!

伏し目がちな目とか顔の向きとか…。

アミゴーニはレーニの弟子だったのかな?と思いましたが、二人の間に40年の隔たりがありましたw

レーニのヘラを参考にして描かれたのかもしれませんね。

>> ヨハネと聞くとこれしか出てこない不届きもの^^;様へ

こんばんは。

巡回ありがとうございます^^#

ヨハネ=生首という認識で間違いはないと思いますよ←不届きものw

調べてみましたが、よく似ていますね!

伏し目がちな目とか顔の向きとか…。

アミゴーニはレーニの弟子だったのかな?と思いましたが、二人の間に40年の隔たりがありましたw

レーニのヘラを参考にして描かれたのかもしれませんね。

>> ヨハネと聞くとこれしか出てこない不届きもの^^;様へ

こんばんは。

巡回ありがとうございます^^#

ヨハネ=生首という認識で間違いはないと思いますよ←不届きものw

調べてみましたが、よく似ていますね!

伏し目がちな目とか顔の向きとか…。

アミゴーニはレーニの弟子だったのかな?と思いましたが、二人の間に40年の隔たりがありましたw

レーニのヘラを参考にして描かれたのかもしれませんね。

最新記事から飛んでまいりました、聖書にうとい者です^^;

グイド・レーニのサロメを見ると、アミゴーニという画家のヘラ女神と似てるなーといつも思います。

どちらも実物を見たことないんですけど^^;