ハンス・メムリンクは15世紀後半に活躍した、初期の北方ルネサンス(フランドル)の画家です。

ドイツで生まれ、ベルギーのブリュージュへ移り住みました。ファン・エイクの影響を受け、ロヒール・ファン・デル・ウェイデンを師としていました。北方ルネサンスの特徴として細密な描写がありますが、メムリンクも類に漏れず、かなり緻密に描き込んであります。なんと、ミカエルの鎧の反射で映る景色さえも描き込んでいるとか。並々ならぬ熱意ですね。

フランドルの巨匠メムリンクの絵画11選をお楽しみください。

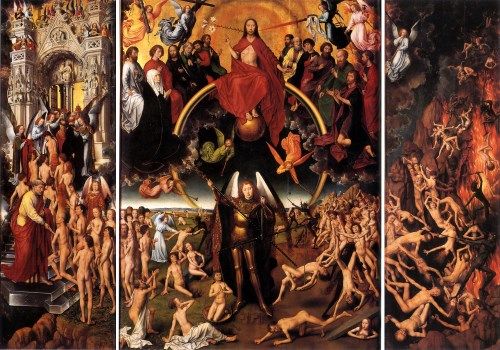

「最後の審判 1467-1470年」

メムリンクの代表作品の一つ。大天使ミカエルを中心に、天国行きと

地獄行きに分けられています。

「最後の審判 中央部分」

布や鎧の質感が、半端なく細かく美しいです。

「聖ヨハネの祭壇画 1474-1479年」

中央が聖カタリナの結婚、左がヨハネの斬首、右がヨハネの黙示録手記

を描いています。左右のヨハネは同名でも別人になります。

「聖ヨハネの祭壇画中央部分 (聖カタリナの神秘の結婚)」

敬虔な女性カタリナが、幼児のキリストと幻視的に結婚したという逸話

から描かれた作品。キリストが手前の女性に指輪を付けています。

「聖女ウルスラの聖遺物箱 1489年」

11000人の乙女たちと共に異教徒たちによって惨殺されたという

聖ウルスラを描いた箱。中にはどんな遺物が入っているのでしょう?

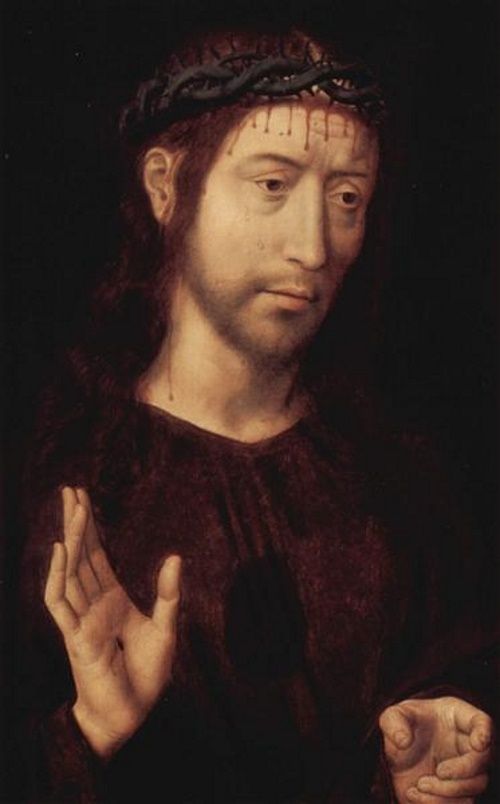

「茨の冠を被ったキリスト像 1470年頃」

流れ落ちる血が痛そうです。手相まで細かく描かれています。

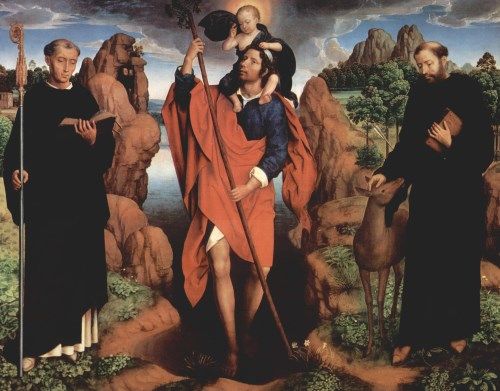

「聖マウルスと聖ジャイルズ を従えた聖クリストフォロス 1433–1494年」

クリストフォロスは交通安全、左右の聖人は歩行関係を司っています。

発注者は足を悪くした軍人とされていて、回復を願って描かれたようです。

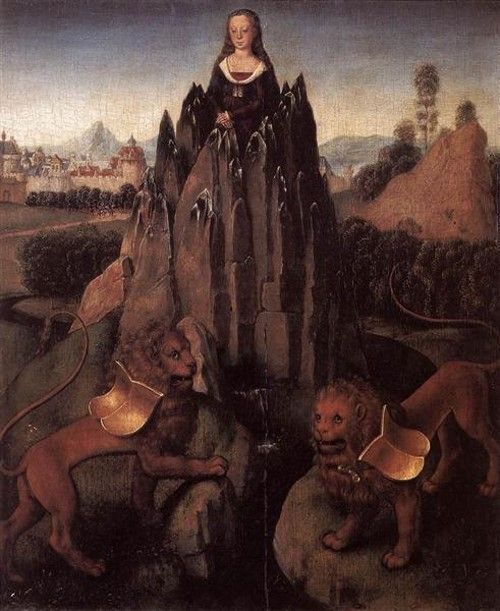

「処女の寓意 1480年頃」

処女の心を射止めるには、獰猛なライオンをすり抜け、険しい山々を

越えなければならないということでしょうか。

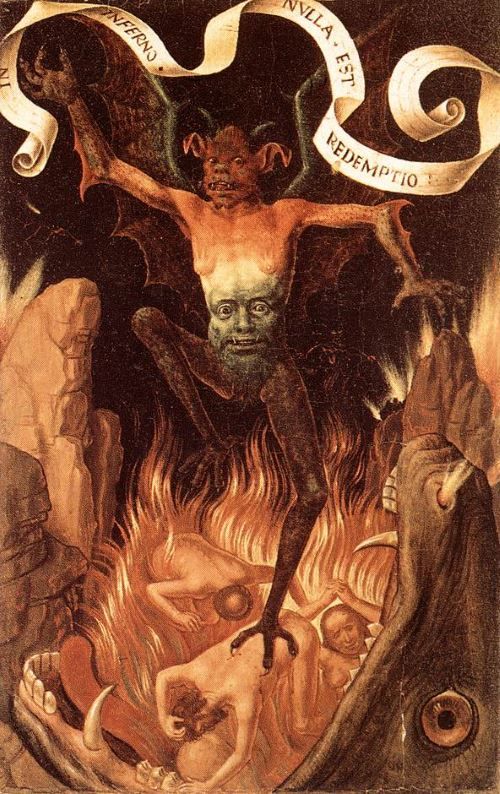

「地獄 1485年」

地獄の入り口となっている怪物の上で、悪魔がドヤ顔で踊っています。

腹部に顔がついた怪物は当時よく描かれていました。

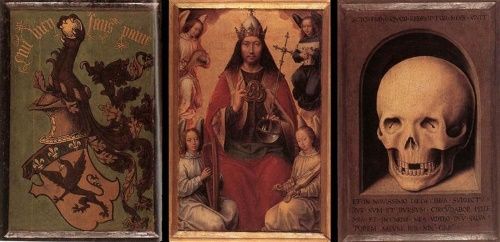

「地上の虚栄心と神の救いの三連祭壇画 1485年」

富や権力は死してしまえば塵と等しい。神の祈りだけが救済への道。

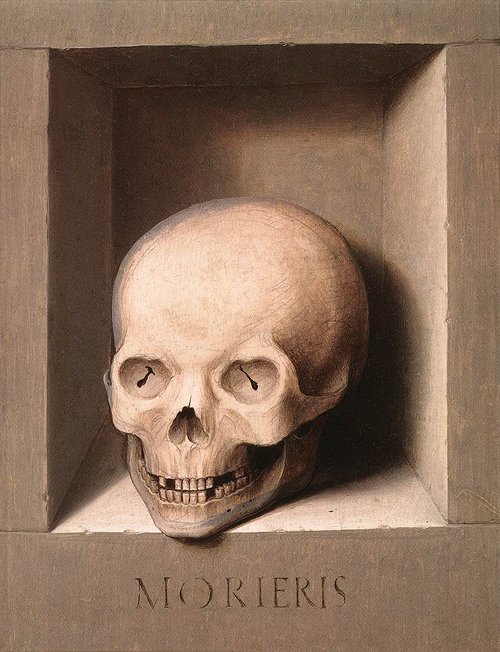

「死 1483年」

聖ヨハネと聖ベロニカの祭壇画の左翼裏に描かれた絵。

こちらも物に執着する虚しさ、死を想え(メメント・モリ)を表しています。

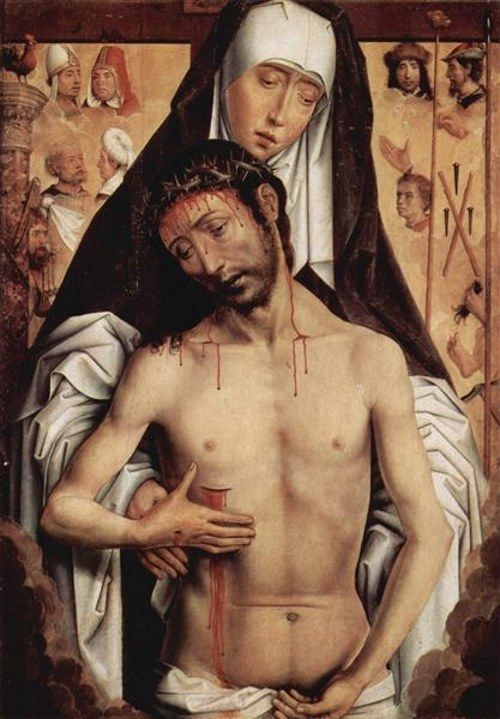

「聖母マリアの腕に抱かれた悲しみの人 1475年」

より一層リアルになったキリスト像。朦朧とした半目が怖いです。

背後にはキリストに関わった人物や道具が表されています。

絵に作者の人柄が表されるとはよく聞きますが、メムリンクの作品は「最後の審判」であっても繊細で静かな雰囲気が出ています。ウルスラの聖遺物箱もそうですし、きっと穏やかで気長な方だったんだろうなぁ・・・。と思います。私だったら鎧の反射や床の模様を描いていたら「きーっ!」となってきそうです。私は北方ルネサンス調でもあまり細かくない方が向いてそうです。でも、ファン・エイクやメムリンクの作品の緻密さに憧れるんですよね・・・。人格を見習いたいものです。

【 コメント 】