マルタとマリアは新約聖書に登場する姉妹で、おもてなしをせずにキリストの話を聞くマリア(聖母やマグダラのマリアとは別人)に、マルタが不満に思ってキリストに諭される物語です。

ある日、キリスト一行はとある村で姉妹がいる家に迎え入れられました。マルタは「イエス様をちゃんとおもてなししなくちゃ!」と忙しく立ち回り、色々な準備に追われていました。一方、マリアはキリストの足元に座って話に聞き入っており、まったく動こうとしません。一人せわしなく準備をしているマルタはそれをずるく思い、キリストにこう問いかけました。「主よ。マリアは私だけに準備をさせています。何とも思いになりませんか。手伝うようにおっしゃっていただけませんか?」対するキリストはこう返しました。「マルタ。あなたは悩みすぎている。必要なのは一つだけなのだ。マリアは良い方を選んだのだから、それを取り上げてはならない」と。

この物語は「マリアが正解でおもてなしをするマルタが悪い」と言っている訳ではなく、「おもてなしをするのは良い事だが、お話をする間は手を休めて聞き入ってもいい。それを非難してはいけないよ」という意味が込められています。マルタが「客人が来たから早く準備しなきゃ!」と焦って神の話を聞き逃しているのに対し、マリアは「お話が終わってから、しっかりと準備しましょう」と思っているのだと思います。

準備を頑張るマルタにお話を聞くマリア。対照的な二人の絵画14点をご覧ください。

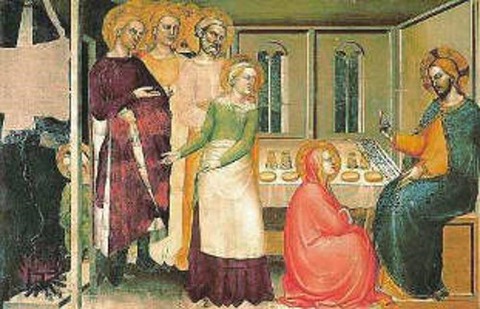

「ジョヴァンニ・ダ・ミラノ作 1366年」

キリスト一行がやって来て大忙しのマルタ。座り込んで聞く

マリアに腹を立てているようです。十二使徒や信徒達が大挙

して家へやって来るのだから、「準備手伝ってよ」と思うのも

無理はありませんね・・・。

「Defendente Ferrari 作 1500-5年」

神殿のようなお家でキリストの話に聞き入るマリア。

背後で「あの~ちょっといいかしら」とマルタが遠慮がちに声を

かけようとしています。左の女性は聖母マリアかしら?同名

三人が集まったら、こんがらがりそうですね^^;

「ジョルジョ・ヴァザーリ作 1540年」

立派な屋内でお食事の準備をするマルタ。

準備を・・・と言うマルタに十二使徒の誰かが手で制しています。

マリアさんの座り方がなんだか凄いし、左奥の人がギリシャの

アポロンのような恰好をしているような!?

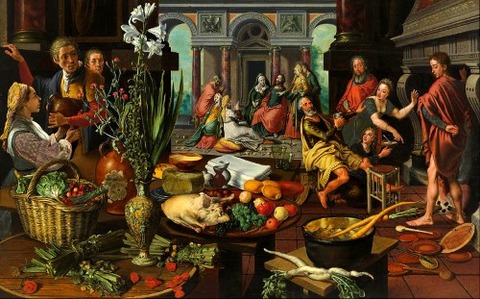

「ピーテル・アールツェン作 1553年」

前景には果物や野菜など日常で使われる物や当時の人々が

おり、マルタとマリア、キリストはごく後景に描かれています。

民衆画が描きたかったのか、「おもてなしは大切だ!」という

画家のちょっとした神への反抗が描かれているのか・・・。

「ピーテル・アールツェン作 1559年」

ワンちゃんを膝に乗っけてキリストのお話を聞くマリアに対し、

マルタはほうきと編み物と野菜と兎二羽をぶらさげて、かなり

忙しそう・・・。マルタの穏やかな表情の裏には「何ワンちゃんを

もふもふしているのよ」と言うふつふつとした怒りが・・・。←ぇ

「ハンス・フレーデマン・デ・フリース作 1566年」

建物を描くことに全身全霊を注いだマルタとマリアの物語。

マルタの姿が見えないように思えますが・・・。もしかしたら、

奥でなにやら腕を振っている黄色の服の人かな?

「グレゴリオ・パガニ作 1558–1605年」

「あの~マリアが何もやらないから、手伝うよう言って下さいますこと?」

とキリストにやんわりと言うマルタ。それに対しキリストは

「マリアは良い方を選んだから取り上げてはいけないよ」と

やんわりと拒絶するのでした。

「ジャコポ・ティントレット作 1567年」

こちらのマルタは「何で手伝わないの!?」ときつめに言っている

ように見えますね。聖書では「とある村」と言う記述なのに、

描かれる建物は豪華なものが多いような気がします。

「フランチェスコ・バッサーノ(子)作 1577年」

野外なのか屋内なのか、訳の分からない不思議な構造をした家。

キリストが来た時にはもう、女中さんらしき人が準備をしている

ようですね。食事をしている人もいますしw

「アレッサンドロ・アローリ作 1605年」

おもてなしの食器を持つマルタと聖書と香油(?)を持つマリア。

キリストは美味しそうなご飯に背を向け、マリアの方を指さしています。

「Georg Friedrich Stettner の追随者作 17世紀」

こちらも前列にずらっと食べ物を並べていますね。

ルネサンス~バロックのフランドル絵画は民衆画が流行したので

その影響もあるのでしょう。農民にとって、この命題は悩ましいもの

だったのかもしれませんね。

「マティス・ミュッソン作 1640-50年」

「私はこんなに準備をしたのよ」とばかりに色々置かれていますね。

鹿はこれから捌くつもりなのでしょうか。大変そうです。

「ディエゴ・ベラスケス作 1618年」

一風変わった作品ですね。右上ではマルタのマリアの物語が展開

しておりますが、前景では老女に指図される女性が一人。

「私は継母に口酸っぱく言われるから、聖書より準備に追われて

しまうのよ」という不満と批判が込められているような気がします。

「ルーベンスとヤン・ブリューゲル(子)の共作 1628年」

人物と風景を得意とする巨匠二人のコラボ作品。なんだか

和やかな雰囲気にも思えますね。こんなのどかな天気なら、

私も準備をしたくなくなります(笑)w

おもてなしか神の言葉か。どちらを優先すべきかは意見の分かれるところだと思います。

家に入った時刻や人数は分かりませんが、キリストと十二使徒+αの食事(昼食や夕食)や就寝の場所の準備をするのだとしたら、数時間はかかってしまうと思います。便利な家電が揃っている現代とは違い、火をくべるのも肉を捌くのも一苦労だったと思います。予約ではなく飛び入りだった為、足りない食べ物や日用品の買い出しも必要だったでしょう。(兎や鹿を捌いて調理して焼くのは時間がかかりそうです・・・)

キリスト的には「神の話を聞いてからでも準備は遅くない」と考えているのだと思いますが、お話がどれだけ長く続くかにもよりますよね。30分くらいならともかく、1時間を超えると気が揉めそうです。他に使用人さんがいたかどうかも不明であるものの、マルタとマリアの二人ともキリストの話に聞き入っていたら、準備は進まずに食事の提供が遅くなってしまいます。蛍光灯どころかランプでさえない時代、日没になったら何も見えなくなってしまいます。マルタが「早めに準備してしっかりとおもてなしをして、イエス様のお話を後でゆっくりと聞きましょう」と思うのも無理はないように思います。

個人的には、キリストが「今から少しだけ話すから準備の手を休めて欲しい。よろしくね」とマルタとマリアに一言伝えるのが万全であるように思います^^;

【 コメント 】