聖ヒエロニムス(347年頃―420年)は聖職者と神学者であり、聖書をラテン語に翻訳しました。本名はエウセビウス・ソポロニウス・ヒエロニムス。

彼は現在クロアチアになっている地帯ダルマティアに生まれました。始めはキリスト教に興味がなく、古典を熱心に勉強して各地を転々としていましたが、20代後半頃に重病を患ってしまいます。これを期に神学に身を捧げることを決心し、シリアの砂漠で隠遁生活を送りました。聖職者となった彼はローマで教皇ダマスス1世の庇護を受けます。当時、聖書にはラテン語訳のものはあっても断片的なもので、皆が理解できる完全版というものはありませんでした。故にダマスス一世の命でヒエロニムスはラテン語の聖書を作ろうと、多様な聖書を使って翻訳作業を行いました。

教皇が崩御すると、彼はエルサレム、エジプト、ベツヘレムなどへ赴き、405年頃にラテン語版聖書を完成させます。この聖書はすぐに西洋周辺で用いられるようになり、校訂を繰り返しながらも現代に至るまでラテン語聖書の決定版としての地位を保ち続けているのです。

バイリンガルの知識人であり、過激な性格であった聖ヒエロニムスの絵画、16点をご覧ください。

「Antonio da Fabriano II 作 1451年」

かなりの完璧主義者であった聖ヒエロニムスは、厳格で苛烈な性格と

して知られており、「キリスト教の獅子」という異名を持っていました。

その為、彼のアトリビュートはライオン。ちっちゃい子が後ろで控えていますね。

→ アトリビュートについての絵画を見たい方はこちら

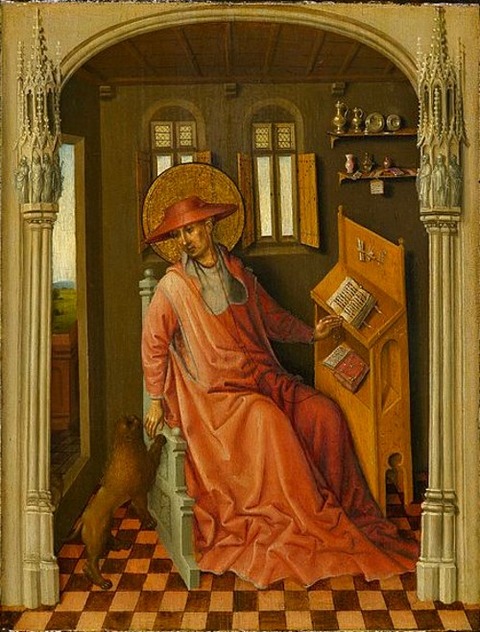

「シュテファン・ロッホナー作 1435年」

赤い衣服に帽子なのは、ヴァチカンの職員であったことが由来。

教皇や枢機卿は赤い衣服を着ていますよね。赤い帽子や服、本に

獅子のどれかが描かれていれば聖ヒエロニムスだと思います。

この作品のライオンさん、めっちゃ可愛いですね・・・w

「ピントゥリッキオ作 1475-80年」

重病を患って以来、彼はキリスト教に傾倒するようになります。

シリアの砂漠で苛酷な禁欲生活を行い、ボロを着て放浪者同然

の姿をしていました。

「ニッコロ・アントニオ・コラントニオ作 1440-70年」

また、彼がライオンをアトリビュートとしているのは、足に刺さった

棘を抜いてやり、懐いたからという逸話にも基づいています。

じっと棘を抜いてくれるのを待っているライオン、かわいいぞ^^

「リベラーレ・ダ・ヴェローナ作 15世紀」

凄く優しそうな表情をして、棘を抜いてやる聖ヒエロニムス。

ライオンは「痛いよ~!早く抜いて~」と言っているかのようです。

この絵画、物凄く心が癒されます・・・。

「ヒエロニムス・ボス作 1486年」

奇才の画家ボスの名前はこの聖人から取られています。ボスの描いた

聖ヒエロニムスは若く、十字架を抱えて深い祈りを捧げています。

とても攻撃的な性格には思えませんね。あら、ライオンが小っちゃい^^

「ルーカス・クラーナハ(父)作 1502年」

クラーナハの聖ヒエロニムスはたくましく、果実(?)と髭を持って何やら

決意している表情をしています。まさに獅子のように突撃していきそう

ですね。禁欲、節制、勤勉を徹底し、教義に反する者は徹底的に攻撃する。

そんな聖ヒエロニムスは、皆から怖がられていたとか・・・。

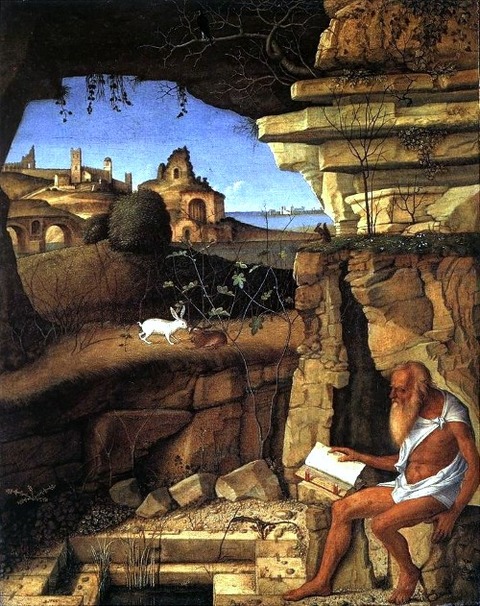

「ジョヴァンニ・ベッリーニ作 1505年」

聖ヒエロニムスは原罪を強く意識しており、女性の身体や欲望的な

ものを非常に嫌っていました。砂漠で裸体の女性の幻覚を見た時、

彼は己の愚劣さに怒り狂って、自らを鞭で打ち据えたそうです。

お、恐ろしい人ですな・・・。

「南ドイツ出身の画家作 1520年」

こういった聖ヒエロニムスの過度な快楽の忌避は、男尊女卑の思想を

助長させてしまいました。彼は「欲望や快楽」が罪としていましたが、

中世ルネサンスにおいてその思想が捻じ曲げられ、魔女狩りを発現

させることになってしまったのです。

「アルブレヒト・デューラー作 1521年」

デューラーはかなり気難しい老人として彼を描いています。

頭蓋骨を指さし、「お前は死んだら天国か地獄どちらへ行く?

禁欲や節制をしていないと、地獄へ落されるぞ」と脅しているようです。

「パルマ・イル・ジョーヴァネ作 1590-95年」

聖ヒエロニムスが生きていた当時、ローマはゲルマン系民族である

ゴート族によって占領される事件が起き、それを深く嘆いたとされています。

ゴート族は異なる文化、宗教を持っていた為、彼から見たら異端者の

塊なのでしょうかね・・・。

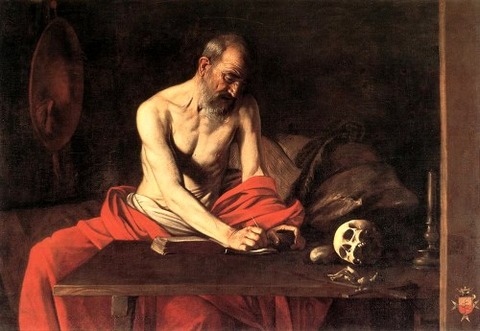

「カラヴァッジョ作 1607年」

男色の疑惑があり、喧嘩ばかりで殺人までしてしまったカラヴァッジョも

聖ヒエロニムスを描いています。部屋の中、静かな表情で聖書の

翻訳を行っています。これを描いていた画家の心情やいかに・・・。

「フランシスコ・デ・スルバラン作 1639年」

美しい女性と音楽隊に対して目をつむり、全身で拒否している

聖ヒエロニムス。音楽も道楽の一種と考えられていて、音楽に耽る

ことは罪と考えられていました。(ボスの快楽の園にも音楽地獄があります)

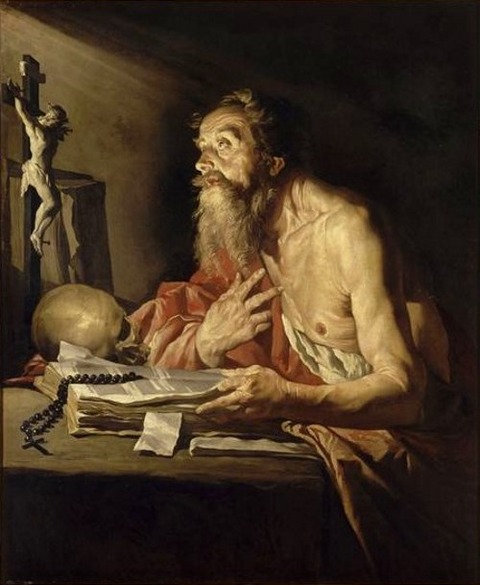

「 Peter Brandl 作 18世紀」

涙を流しながら神に懺悔をする聖ヒエロニムス。欲望の感情を抱いて

しまった時、このように深く後悔していたのでしょうか。やましいことを

ちょっと考えただけで罪とするのだから、徹底しております。

「Matthias Stom 作 17世紀」

聖ヒエロニムスにとってギリシャ・ローマ神話の神々は、快楽に耽り、

堕落した裸体のおぞましい悪魔のように映っていたのかもしれません。

こうしてバビロニアの神やエジプトの神、北欧神話の神は悪魔へと

追いやられてしまったのですね・・・。

「アンソニー・ヴァン・ダイク作 1599-1641年」

ルーベンスの弟子であるヴァン・ダイクは血管みなぎるたくましい

老人の姿で描いています。背後から天使が羽ペンを渡し、天が彼の

翻訳作業を応援していることを示しています。

聖ヒエロニムスはギリシャ語とヘブライ語、ラテン語を操り、聖書を翻訳した為、通訳の守護聖人となっています。通訳は人と人の橋渡しをする、コミュニケーション能力が必要な仕事です。教皇に命じられた翻訳者の立場と、排他的で隠遁生活を送る厳格な立場。一見相反しそうな性格ですが、その二つが見事に混ざり合っていますね。苛烈で攻撃的な性格と言われているのに、ライオンの棘を抜いて助けてあげたり、ギャップの激しい聖人です。

女性軽視の思想が生まれてしまったのは悲しいことですが、聖ヒエロニムスは超個性的な聖人であったのには間違いなさそうです。彼が私のブログを見たら、怒り狂いそうですが・・・(汗)

【 コメント 】